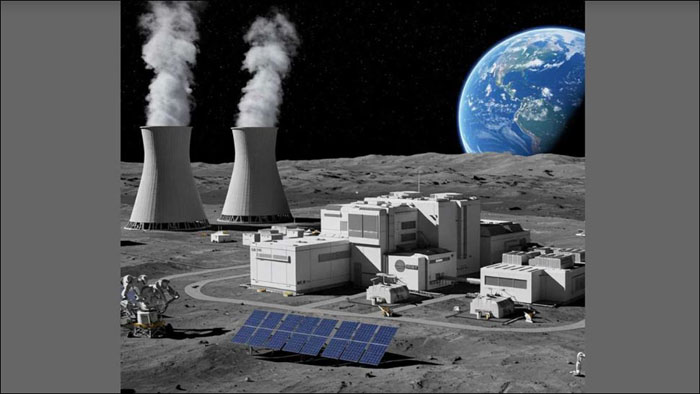

এবার চাঁদে আধিপত্য স্থাপনে এক সঙ্গে কাজ করছে রাশিয়া ও চীন। পৃথিবীর একমাত্র এই উপগ্রহে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে মস্কো ও বেইজিং। সব কিছু ঠিক থাকলে এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে লেগে যাবে আরও ১০ বছর। তবে প্রকল্প সফল হলে চাঁদের একাংশ যে ওই দুই দেশের দখলে চলে যাবে, তা বলাই বাহুল্য। শুধু তা-ই নয়, মহাকাশের দৌড়ে রাশিয়া ও চীনের কাছে হার মানতে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রকে।

চলতি বছরের মে মাসের শুরুর দিকে একটি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করে রাশিয়া ও চীন। এর একদিকে ছিল মস্কোর জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা রসকসমস এবং অপরদিকে বেইজিংয়ের চায়না ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিএনএসএ)। চাঁদে একটি স্বয়ংক্রিয় পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির উদ্দেশ্যে দুই শক্তিধর দেশ এক ছাতার তলায় এসেছে বলে জানা গেছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির কাজ শেষ করতে বদ্ধপরিকর রাশিয়া ও চীন। এটি প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক চন্দ্র গবেষণাকেন্দ্রের (ইন্টারন্যাশনাল লুনার রিসার্চ স্টেশন বা আইএলআরএস) অংশ হবে বলে জানা গেছে। তবে স্বয়ংক্রিয় পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে শুধুমাত্র চাঁদে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

গত ৮ মে সংশ্লিষ্ট সমঝোতাপত্রটি নিয়ে বিবৃতি দেয় রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংস্থা রসকসমস। সেখানে বলা হয়েছে, “মৌলিক মহাকাশ গবেষণা এবং লম্বা সময়ের জন্য চাঁদে মানুষের উপস্থিতির সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষামূলক প্রযুক্তি পরিচালনা করতে প্রস্তাবিত আইএলআরএস নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।” সেখানে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কী ভূমিকা হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট করা হয়নি।

গত বছর প্রথমবার চাঁদে পরমাণুকেন্দ্র তৈরির কথা বলেন রসকসমসের প্রধান ইউরি বোরিসভ। তখনই এ ব্যাপারে মস্কো যে বেইজিংয়ের সাহায্য নিতে চলেছে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বোরিসভের দাবি, পৃথিবীর উপগ্রহে পরমাণু চুল্লি ছাড়াও আণবিক শক্তির মালবাহী মহাকাশযান তৈরি করা হবে। সেই প্রকল্পটিতেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সিএনএসএ।

তবে চাঁদে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি যে মোটেই সহজ নয়, তা স্পষ্ট করেছেন রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউরি। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় আণবিক চুল্লিকে ঠান্ডা করার প্রয়োজন রয়েছে। চাঁদে সেটা কীভাবে করা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও আমাদের কাছে নেই। এই প্রযুক্তিগত সমাধানের চেষ্টা চলছে।”

সাক্ষাৎকারে ইউরি আরও বলেন, “আমরা যৌথভাবে একটা অতিকায় মালবাহী মহাকাশযান তৈরি করছি। এতে করেই পরমাণু চুল্লি এবং উচ্চ শক্তির টারবাইন মহাকাশে নিয়ে যাওয়া যাবে। মূলত পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে বিভিন্ন সামগ্রী পরিবহণের কাজে একে ব্যবহার করব আমরা। তবে মহাকাশের জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্যও একে ব্যবহার করা হবে।”

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই যান তৈরির কাজ শেষ হলেই চাঁদে স্বয়ংক্রিয় পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে মন দেবে রসকসমস এবং সিএনএসএ।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক চন্দ্র গবেষণাকেন্দ্রে যোগ দিতে ইতোমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিশ্বের একাধিক দেশ। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে অর্থের অভাব হবে না বলেই মনে করছে রাশিয়া ও চীন।

২০১৭ সালে প্রথমবার প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক চন্দ্র গবেষণাকেন্দ্র তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে- ভেনেজুয়েলা, বেলারুশ, আজারবাইজান, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিসর, নিকারাগুয়া, থাইল্যান্ড, সার্বিয়া, পাকিস্তান, সেনেগাল এবং কাজাখস্তানের মতো রাষ্ট্রের।

প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক চন্দ্র গবেষণাকেন্দ্রটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে তৈরি হবে বলে জানা গেছে। এর মাধ্যমে লম্বা সময় ধরে মহাকাশ গবেষণার কাজ চালাবেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। স্বল্পমেয়াদে চাঁদে মানব মিশনও পরিচালনা করবে ওই কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির অনেক কিছুই এখনও গোপন রাখা হয়েছে।

২০২৩ সালে চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় রাশিয়া। চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংস্থা সিএনএসএকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর উপগ্রহে মহাকাশযান পাঠিয়েছিল রসকসমস। কিন্তু অবতরণের ঠিক মুখে ভেঙে পড়ে ওই মহাকাশযান। এতে কয়েক বিপুল পরিমাণ অর্থ লোকসান হয় মস্কোর। ওই মিশনে ব্যর্থতার পরও চীনের মহাকাশ গবেষক এবং তাদের তৈরি প্রযুক্তির ওপর আস্থা হারায়নি ক্রেমলিন।

তবে চন্দ্র অভিযানে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়া) সাফল্যের সংখ্যা নেহাত কম নয়। পৃথিবীর বাইরে নভোচারী পাঠানোর রেকর্ড পর্যন্ত রয়েছে মস্কোর ঝুলিতে। অন্যদিকে কয়েক বছর আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মহাকাশযানের সফল অবতরণ ঘটান বেইজিংয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। চীনই ছিল চাঁদের ওই এলাকায় পৌঁছোনো বিশ্বের প্রথম দেশ।

চাঁদে প্রথম মানুষের পা রাখার কীর্তি অবশ্য আমেরিকার। মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কেন্দ্র নাসার (ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যাপোলো ১১ মিশনের মাধ্যমে চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রাখেন নীল আর্মস্ট্রং এবং বাজ অলড্রিন। সালটা ছিল ১৯৬৯।

মহাকাশ গবেষকদের একাংশ অবশ্য মনে করেন, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রাশিয়া এবং চীনের গবেষণাকেন্দ্র খোলার নেপথ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। পৃথিবীর উপগ্রহটির এই অংশে পানির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ইসরোর চন্দ্রযান-১ নামের উপগ্রহ প্রথম এ কথা জানিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট উপগ্রহটিকে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষকেরা।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে চন্দ্রাভিযানে রাশিয়া ও চীনের যুগলবন্দি যখন তৈরি হচ্ছে, তখন যথেষ্টই বেকায়দায় পড়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ২০২৬ সালে চাঁদের কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। তবে নানা কারণে, সেই প্রকল্প নাসা বাতিল করতে চলেছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া মহাকাশ অভিযানের জন্য বোয়িং এবং নর্থরপ গ্রুমম্যান নামের দুই সংস্থার সাহায্যে বিশাল একটি রকেট তৈরি করেছে নাসা। আর্টেমিস প্রকল্পে সেটিকে কাজে লাগানোর কথা রয়েছে। যদিও তৃতীয়বারের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি বাতিল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্র: ডয়েচে ভেলে, রয়টার্স